2025年04月24日 11:02

今日行程

9:30~12:00

调研拙政园

13:30~16:30

调研苏州博物馆以及部分苏州古典园林

19:00~21:00

学术讲座:

走向”城市=公园”的未来公园城市

01 银龄教授领赏拙政园

今天上午9: 30,我们与银龄教授邓小飞老师一同参观拙政园。曲径通幽处,枇杷掩映间。在穿越一条条小径后,我们抵达枇杷园,邓老师为我们细细解读拙政园的造园精髓。从布局的巧思到意境的营造,每一处细节都蕴含着古人的审美哲思,令人不禁驻足品味。

入园后,汹涌的人潮便令同学们愕然驻足,邓老师随即指出拙政园原为文人雅居的私密空间,其精巧的尺度与曲折的游线设计,在面对现代大众旅游时则显露出局限性,导致了现如今大批人流涌入园林中水泄不通的情况。随着讲解的深入,拙政园"天人合一"的营造哲思渐次展开,从"荷风四面亭"的临水构筑到"见山楼"的错落形制,各类建筑与山石水系通过"借景""对景"等手法形成有机整体。同时,邓老师提到在拙政园的营造体系中,水体、假山与建筑绝非孤立存在,而是通过三种精妙手法达成"形神相融"的境界。真正的造园艺术,从不是元素的简单叠加,而是让自然与人工在相互成全中抵达诗意巅峰。

以下介绍我们重点参观的几个景点。

梧竹幽居:

此处完美展现了江南园林中最为精妙的借景手法。设计者通过精心规划的视线通廊,将远在2.5公里外的北寺塔巧妙地纳入园景构图之中。这一造园技艺突破了物理空间的局限,体现了计成《园冶》中"巧于因借 "的造园理念。

小飞虹:

此处展现了传统园林在有限空间中的营造智慧。作为昔日园主待客之所,其建筑布局呈现出"密而不塞"的显著特征:以连廊与折桥构建流动的交通体系,通过错落布局化解建筑密度压力。其中,方形水榭的布局尤为精妙: 建筑轴线精准对景假山石组;水榭既形成视觉焦点,又自然划分功能区域;在水面倒影使建筑形象获得立体延伸,体现了计成《园冶》中"精在体宜"的造园要义。

别有洞天处:

此处展现了传统园林空间过渡的精妙手法:以厚重墙体承通过强烈的透视效果强化空间纵深感,巧妙的将明代遗构与清代增建区域分隔开,北侧保留明代"水殿风来"的旷达,南侧展现清代"移天缩地"的精致,让人不禁感叹——一墙之隔,两朝风华。

02 银龄教授携生观苏博

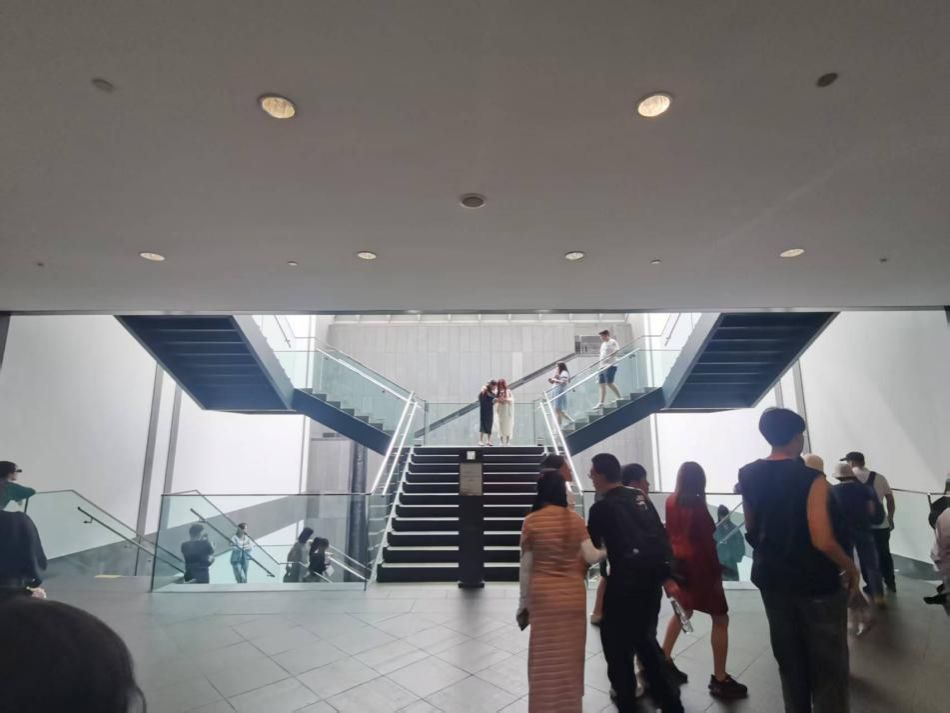

下午1:30,我们与邓小飞老师一起调研苏州博物馆。建筑通过灰色的金属构件将白色实墙划分开来,白色墙体与玻璃窗户带来虚实分明的观景体验,既有强烈的现代感,又富有苏州传统建筑的韵味。主展厅内使用正方形玻璃,运用框景手法将引入室外竹林的景色,为展厅内部投入青绿色的素雅韵的氛围。主展厅外是一对钢制的平行双分楼梯,以玻璃作为栏板,加以条状的不锈钢扶手,并与楼梯后的一面水墙共同构成一处重要的节点空间,风格简洁现代。与楼梯相对的是一处走廊,其设计也别出心裁,运用不同形状的漏窗进行框景,活跃走道的气氛,同时顶部的木制格栅起到柔化阳光、形成丰富光影的效果。

此外,为满足游客观赏文物的舒适度,展厅的顶部侧向采光使展厅内光线柔和,木纹式样的外墙使展厅空间氛围宁静淡雅。我们在欣赏苏博建筑之美的同时,与邓老师畅谈游览感想与展品风貌。

03 狮林幽趣寻梦游

下午3:00,我们参观了其他苏州古典园林,以下选择狮子林作为代表介绍。狮子林是贝家的祖宅,一进园子就可以看到贝氏的祖祠。狮子林的园林特色尤为出众,以其湖山奇石闻名,假山洞壑深邃,有我居城市里,疑在万山中的感觉。

园内假山可游可观,其假山群以“瘦、透、漏、皱”著称,游览路线设计巧妙,空间收放有致。我们从一处狭小的山石洞口进入,沿着蜿蜒起伏的小道前行,前方的道路时隐时现,仿佛行走在深山中的盘山小路。在穿行过程中,我们经历“压缩—释放”的空间节奏,体会到其设计之精妙。

04 公城理念启新程

晚上7:00,苏州大学建筑学院教授、空间规划研究院副院长翟俊教授以景观都市主义理论为框架,系统阐释了"城市=公园"的未来城市范式,其核心内容可归纳为四大主体:景观与城市的关系,公园与城市关系的发展,景观化的建筑,景观化的基础设施。

翟教授通过现实生活中的例子介绍了未来公园城市的理论-景观都市主义这一理念,强调未来公园城市应充分发挥“一地多用“的发展方向,让有限的空间发挥出最大的价值。主张设计师应以现实问题为导向,将设计与景观充分结合并融入城市肌理,从而进一步促进城市与公园的深度融合,营造出城市即公园的氛围。真正做到让设计成为地表的修复者,让设计向未来公园城市的建设迈进。

今日感想

戈锦源:

今日,有幸随邓小飞老师深入调研拙政园与狮子林,一路聆听教诲,仿若推开了园林知识宝库的大门,收获颇丰。从 “借景”“对景”“框景” 等精妙绝伦的造园手法,到古典园林植物配置中蕴含的独到匠心,无一不让我醍醐灌顶,受益良多。

园内游人如织,热闹非凡,但这种“热闹”是否应该出现在园内?邓老师谈及,古典园林最初作为私人宅邸,在设计之初并未考虑承载大量人流,如今要容纳如此众多的游客,实则勉为其难。据园林工作人员透露,当天游客数量仅为平日的三分之一 ,而即便如此,园林已然为当地带来了可观的经济效益,不禁让人感叹,我们享受着前人留下的珍贵遗产。

盛名之下,园林得到了妥善的保护,然而,游客过量也为园林带来了隐忧。过多的踩踏可能损伤园内的地面与植被,呼出的二氧化碳、水汽等,也会对古建筑和文物造成侵蚀。未来,传统园林在旅游开发与保护传承之间,如何寻求平衡?这是今日我反复思考的问题。

梁浩:

今天很荣幸能听到翟教授为我们讲解的“公园=城市”这个主题的讲座,为我进行城市规划提供了新的思路,即“不破坏原本城市职能的公园绿地”,翟教授的绿色城市理念对我们现在的城市设计思路有很强的启示作用,我们的城市应该更富有人文关怀,更应该拥有独属于自己的城市肌理,教授提供的一个案例,是深圳的坪山新区,里面用了开创新的思路“先建成城市绿道,后期再慢慢建城市建筑”,对我的启发很深,在我今后的课程作业中,我希望也能用到绿色城市这一概念。

吴靖渝:

苏州博物馆不仅是一座博物馆,更是一件融合了传统与现代的艺术品。贝聿铭以其独特的建筑哲学,将苏州园林的婉约与现代建筑的简洁完美结合,创造出一个既承载历史又面向未来的文化空间。

——END——

图片来源 | 苏大访学团

文字来源 | 苏大访学团 苏州大学金螳螂建筑学院

微信编辑 | 戈锦源

责任编辑 | 戈锦源

初审 | 刘凌波

复审 | 苏展勇 熊一唱

终审 | 周世慧